こんにちは。ものぐさOLウナチカです。

お肉・野菜などの食品はその都度購入しますが、薬味などのこまごました食品は一度に使いきれないため基本的には冷凍して使うたびに使うだけ解凍して使用することが多いです。

うちの薬味(等)冷凍保存コーナーはこんな感じ。

今回はネギ・生姜・にんにく等「一度に使いきれない食品」、油揚げなどの「賞味(費)期限が短い食品」の保存方法について紹介します。

![]() 筆者

筆者

こんなの。下の扉すべてが冷凍室で、扉を開けると引き出しが3段+トレイ1段に分かれているものです。おすすめ。

使用する道具(入れ物)

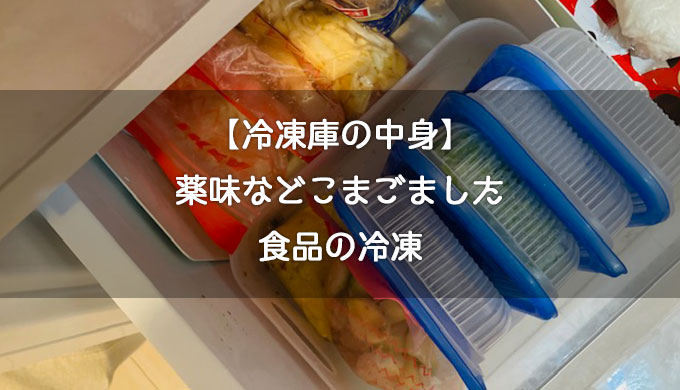

冷凍庫に入れたときに一覧できることと、実際に料理に使うときの使用感を考えてジッパーバックやジップロックのコンテナーを使用しています。

ジッパーバック:IKEA「ISTAD」フリーザバッグ

ジッパーバッグの利点は省スペースで場所を取らないことと、中身が見えやすいこと。ブックエンドやケースなどを使えば立てて収納することができます。

わたしはIKEAの「ISTAD」を使用。たくさん入っていて安いので気兼ねなく使えるのがよいです。

サイズ・色は他にもさまざまあります。モノトーンとか。

以下に紹介するコンテナーとの見た目の相性でいえばやっぱりジップロックを使うのが良いと思います(丈夫ですしね)。

ジップロックコンテナー

コンテナーは洗って使い回しやすい、庫内で自立して保管・取り出ししやすい、料理するときも使いやすいなどのメリットがあります。

このように立てて収納するときれいに収納することが可能。冷凍庫の形状によってはスタッキングできるというメリットもあるかもしれません。

わたしはジップロックのごはん用コンテナーを使用。

以前ご飯用に買って使わなくなったので薬味用に転用。大きさ・深さがちょうどよくて重宝しています。

ちなみに引き出しの中身を分けているのは無印良品のブックエンドとメイクボックスです。

↑このシリーズの深さが浅めのものや小さいもの。冷蔵・冷凍庫の中で大活躍です。

各食品の保存方法

各食品具体的な保存方法についてです。基本的には使うときにそのまま使えるように切ったり小分けにしたりしてて保存しています。

小ねぎ

小ねぎは料理の仕上げに薬味としてかけるのがほとんどなので、小口切りにしてジップロックコンテナーへ。

使用するときは凍ったままスプーンや菜箸で適量取ってかけています。

長ネギ

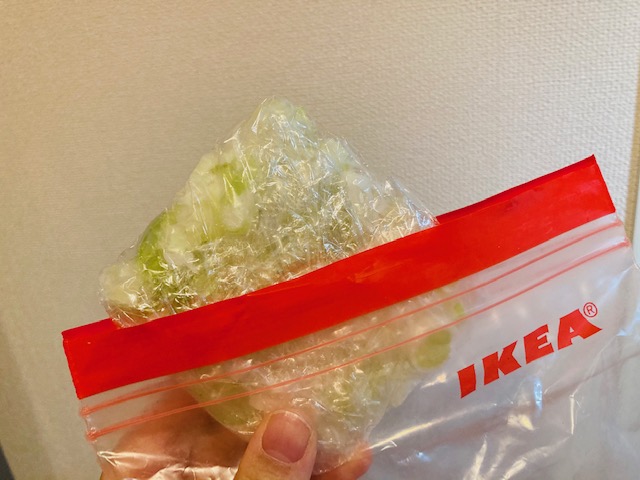

そのままだと大きくて邪魔になりがちな長ネギ。小口切りorみじん切りにして1/2本ごとにラップに包んでジッパーバッグにいれています。チャーハンや麻婆豆腐などの中華料理に主に使用。

斜め切りやぶつ切りはそのままジッパーバッグに入れて野菜冷凍のコーナーに入れています。白髪ねぎはめったに使わないので準備していません。

【食品の備蓄】生鮮品を少し多めに買ってきては冷凍する毎日【野菜編】

【食品の備蓄】生鮮品を少し多めに買ってきては冷凍する毎日【野菜編】生姜

生姜は主に「擦る」「みじん切りor千切り」で使うことが多いため、「ひとかけ(まるごと)」「千切り(ひとかけ分)をラップに包みジップロックコンテナーに入れています。

千切りは凍ったまま刻めば簡単にみじん切りになります。擦る際も凍ったままだと楽(逆に解凍するとブヨブヨになり使いづらい)。

にんにく

にんにくはひとかけ分に分けてそのままジッパーバッグに。

凍らせた後でも1~2分常温においておくだけで使いやすい硬さになるので、使う際に使うだけ取り出して切ったり擦ったりしています。

![]() 筆者

筆者

チーズ

チーズはそのままジッパーバッグに入れて密閉。重なっていると使うときに塊になって使いづらいのでできるだけ平たくして冷凍するのがポイントです。

調理の際は凍ったまま使います。

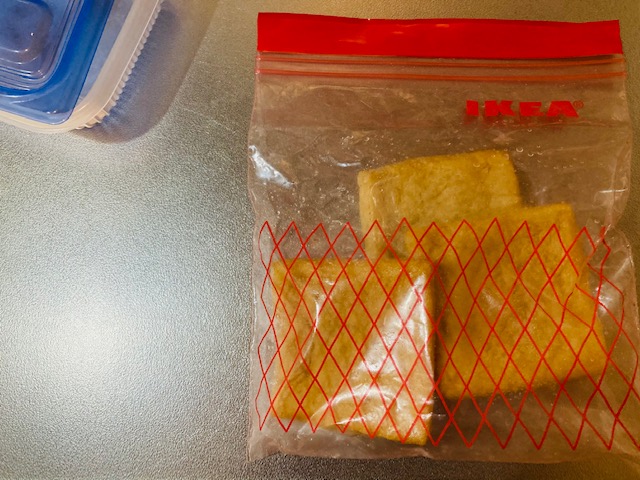

油揚げ

意外に消費期限が短い油揚げ。キッチンペーパーで挟んで油抜きしてそのままジッパーバッグに入れています。

うちは主にお味噌汁に使用。お湯をかけて解凍する際に油抜きするか、面倒な時は凍ったまま切ったりちぎったりして投入しています。

パンの耳

お昼にサンドイッチなどを持っていった際に出るパンの耳、適当に切ってジップロックコンテナーへ。

使うときに焼いて(炒って?)クルトンにしたり、ある程度溜まってきたら砕いてパン粉にしたりしています。

改・ズボラ弁当のススメ~おにぎりとサンドイッチで「弁当洗いたくない問題」を解決~

改・ズボラ弁当のススメ~おにぎりとサンドイッチで「弁当洗いたくない問題」を解決~食品の保存に参考になる本

手軽さ重視でやっていますが必ずしも正しいやり方ではないので、食品保存としてベストな方法が方法が知りたい方は以下の本が参考になると思います。

わたしも持っていますが、食材別に常温・冷蔵・冷凍で保存する方法が掲載していてわかりやすいです。

まとめ:取り出しやすさ・使いやすさを考えた保存方法を

以上、わたしが一度に使いきれない・賞味期限が短くて余らせがちな食品を保存する方法についての紹介でした。

ポイントは食材や庫内を以下の状態にしておくこと。

- どんな食品があるか一目でわかる

- 使うときに取り出しやすい

- 取り出した後すぐ(もしくはひと手間で)使える

上2つはジッパーバッグやコンテナで解決。3つめは保存する前のひと手間です。

冷蔵(凍)庫内の食品管理が得意ではないので長らく試行錯誤してきましたが、今の方法が一番うまくいっています。

参考になれば幸いです。それではまた~~。